| Главная » Статьи » Объявления |

УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА, ОБОРУДОВАНИЕ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ЛОГИСТИКАСтатьи Развитие бизнеса Семь легенд о русских папиросах

Может быть, и не стоило бы спешить с публикацией этого материала, т. к. многое в легендах пока окончательно не выяснено. Но в условиях ужесточающегося антитабачного законодательства стоит опасаться, что потом и опубликовать то, что хотя бы косвенно связанно с курением, не удастся. Легенда первая. Историческая История проникновения к нам этих, ставших со временем сугубо русскими, курительных изделий полна загадок. Самая распространенная легенда о пришествии папирос в нашу страну – это то, что во время Крымской войны 1854-56 годов французские солдаты делились табачно-бумажными курительными изделиями с противником. Действительно, с 1857 года в России начинается бурное увеличение производства папирос. Способствовать переходу русских курильщиков от трубки к табачным изделиям в бумаге эта война могла. Но откуда название? Ведь во Франции изделия назывались маленькими сигарами – сигаретами. Даже много лет спустя, на рубеже XIX и ХХ веков, папиросы оставались русским словом, а сигареты – французским. Сигареты в нашем теперешнем понимании в России тогда называли французскими папиросами , а табачные изделия, снабженные картонным мундштуком, назывались во Франции сигаретами русского образца . Да и выпуск папирос у нас в стране начался ранее Крымской войны.

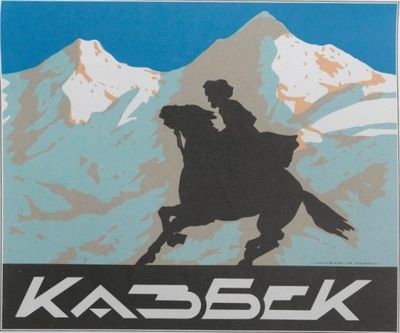

Другая легенда или, если хотите, версия, приписывает происхождение названия табачного изделия турецкому языку, в котором табаки в бумажных трубочках, снабженными мундштуком из соломинки, называются пахитосами. Если разбираться с этой версией, то надо сразу же отметить, что название турецкого табачного изделия происходит от испанского pajitos — соломинки. Но коль коснулись испанского языка, то следует вспомнить и papilitos – так назывались бумажные трубочки с табаком, появившиеся в испанских колониях в центральной Америке в середине XVII века. Подсказка нашлась во втором издании БСЭ (статья папиросы ), в которой утверждается, что название этого табачного изделия пришло к нам из польского языка (papieros, от papier – бумага, первоисточник греч. &alpha &upsilon &rho &omicron &sigmaf – бумага). Скорее всего, название принес на русскую землю австрийский подданный (по другим сведениям – голландец) Гупман де Вальбелла . который был владельцем табачной мануфактуры в Варшаве. В 1852 году он совместно с компаньонами открыл в Петербурге табачную фабрику. И именно на фабрике Лаферм (позже – 1-я Ленинградская табачная фабрика им. Урицкого) начали промышленно выпускаться первые папиросы. Легенда вторая. Военизированная Эту легенду автору приходилось слышать еще в детстве, потом неоднократно она вновь всплывала, да и сейчас в интернете можно найти ее изложение. Суть легенды в том, что в СССР выпускались папиросы диаметром 7,62 мм, чтобы в случае войны была возможность на табачных фабриках выпускать патроны, набивая гильзы ружейным порохом. Что можно сказать? Папиросы и патроны объединяет одно: и там, и там имеются гильзы. Но это разные изделия, изготовленные из разного материала. Табачная смесь для папирос отличается от пороха по своим физико-механическим свойствам. Главное же, что калибр папирос никогда не был таким. Папиросы выпускались с тремя диаметрами: 7,2 8,2 и 8,8 мм. Легенда третья. Геронтологическая Самыми долго существовавшими марками папирос, пережившими социальные и военные невзгоды нашей страны, называют Герцеговина Флор и Ява . Действительно, обе марки появились на московской табачной фабрике С. Габая в Москве (позже Ява ) перед Первой мировой войной, точнее в 1912 году. Но исчезли они в разное время. Ява в 1960-е годы, сдавшись натиску набиравших популярность одноименных сигарет. А последняя партия Герцеговины была выпущена в 1995 году. Из почивших папирос советского периода наиболее долго просуществовала Наша марка , выпуск которой был начат на Донской государственной табачной фабрике в Ростове-на-Дону в 1925 году, закончен в конце 1980-х, и так же под натиском сигарет с тем же названием. Сейчас продолжают выпускаться папиросы Беломорканал и Казбек . Легенда четвертая. Северная Приходилось встречать, в том числе в художественной литературе, что популярные некогда среди рабочего класса страны папиросы Север – это всего лишь переименованные выпускавшиеся ранее папиросы Норд . Проверить легенду не составило труда. Достаточно лишь сравнить изображения пачек папирос, хранящиеся у коллекционеров. Легенда оказалась былью. Переименование же произошло в конце 1940-х годов, когда в стране усиленно боролись с космополитизмом , низкопоклонничеством перед Западом и некоторыми другими вещами. Легенда пятая. Художественно-политическая Самыми легендарными являются папиросы Казбек . К сожалению, пока не удалось точно выяснить правдивость большинства из них. Когда? Не удалось точно установить дату начала их выпуска. Точно Казбек стал выпускаться на фабрике Ява в 1930-е годы, но не позднее 1936-го. Во всяком случае, на рекламном плакате, выпущенном в 1937 году, характерная пачка присутствует. Кто? Гораздо сложнее с автором рисунка пачки. Число называемых авторов приближается к числу городов, претендующих на звание родины Гомера. В разных источниках называются: Роберт Андреевич Граббе (1904 ?), Александр Николаевич Зеленский (1882 1942), Мечислав Васильевич Доброковский (1895 1937 или 38), Гази-Магомед Албастович Даурбеков (1904 1974), а также еще и некий Хохов, о котором говорится только, что он жил в г. Орджоникидзе (ныне: Владикавказ).

Двух последних художников в качестве исполнителей рисунка и рассматривать не стоит, да и сообщений об их авторстве нашлось лишь по одному. Оба жителя столицы северокавказской республики, из которой в ясную погоду хорошо видна гора, послужившая названием папирос, скорее всего, изобразили бы ее точнее. Сообщения об авторстве Р. Граббе и М. Доброковского сопровождаются аналогичным по содержанию рассказом о том, что перескакал всадник на пачку из их предыдущих работ. У Граббе – из иллюстрации к книге Э. Багрицкого Юго-запад , а у Доброковского – со страниц газеты Советский горец , с которой тот сотрудничал в 1920-е годы. Газету найти не удалось, а всадник во втором издании сборника Багрицкого (издательство ЗИФ , 1930 г.), хотя и выполнен также силуэтом, совершенно не похож на казбековского горца. Скорее всего, автором рисунка пачки был А. Зеленский. В 1920-е годы он был главным художником Ленинградского табачного треста, а после переезда в 1929 году в Москву продолжил работу по оформлению и рекламе пищевой продукции. Почему? Давно замечено, что гора на пачке папирос не слишком похожа на действительный облик кавказской вершины. Объяснения тому предлагаются разные. Начиная от лени художника, не пожелавшего дождаться ясной погоды (так говорят, например, об упомянутом Хохове), и заканчивая вмешательством самого главного на тот момент горца страны. На взгляд автора материала, непохожесть вызвана чисто художественным подходом к работе. Просто очень хорошо сочетаются угловато-резкий силуэт всадника, изображение горы и шрифт названия папирос. Зачем? Легенда о том, что рисунок пачки утверждал лично И. В. Сталин, который вроде бы и исправил изображение горы на неправильное , не выдерживает критики. Во-первых, думаю, что вождь, прекрасно знавший облик горы, если не с детства, то с юности, вряд ли бы пошел на такие изменения. Во-вторых, главное: зачем ему нужно было вникать в оформление не самого нужного стране продукта? Кремлевскому горцу что, заняться было больше нечем? Легенда шестая. Конкурентная. Распространено мнение, что сигареты стали выпускаться у нас в стране только после Великой Отечественной войны. Это не так. Первые отечественные сигареты были выпущены в 1926 году на Ленинградской 3-й табачной фабрике им. Троцкого (ранее – А. Н. Шапошникова , позже – имени Клары Цеткин, ныне Нево Табак ). Но до войны сигареты популярностью не пользовались. По-настоящему сигареты, трофейные или поступавшие от союзников, советские курильщики распробовали именно в годы боев. После войны сигареты стали выпускаться активнее, первоначально на оборудовании, вывезенном из Германии. Вначале сигареты не могли составить достойной конкуренции папиросам, но, начиная с 1960-х годов, они стали все активнее вытеснять сигареты. Например, если в 1950 году у нас в стране выпускалось 62 наименования папирос и 22 наименования сигарет. то 1983 году в стране выпускалось только 39 наименований папирос и 140 наименований сигарет с фильтром и 22 – без фильтра. Легенда седьмая. Сами папиросы В дополнение к предыдущим цифрам добавим еще. В начале XXI века только 4% курильщиков в стране смолили папиросы. Точна эта цифра или нет, судить не берусь, но то, что папиросы все меньше употребляются – точно. Папиросы прекращают свое полуторовековое существование и сами становятся легендой. Причины этого. Во-первых, глобализация: весь мир курит сигареты, и мы тоже. При пришествии зарубежного капитала в нашу табачную промышленность в 1990-е годы рекламировались именно сигареты, курить папиросы стало не модно . Во-вторых, откровенно халтурное отношение некоторых табачных компаний к папиросам. Например, вместо традиционной русской махорки в табачную смесь (смешку – на сленге табачников) для папирос стали добавлять остатки сигарного табака. В-третьих, распространение наркомании: некоторые наркоманы набивают гильзы от папирос своим зельем. Курение папирос стало вызывать нехорошие подозрения. Главная же причина – в износе оборудования для производства национального курительного изделия на табачных фабриках. Отечественное пищевое машиностроение просто не способно его выпустить, а за рубежом такая техника никогда не выпускалась. *** Просматривая в интернете материалы для данной статьи, автор с интересом обнаружил, что молодое поколение уже путает понятия сигарет и папирос. Например, встретил словосочетание сигаретный патрон . Не патрон конечно, а гильза. И не сигаретная, а папиросная. Ну, что же, это лишнее подтверждение, что папиросы становятся легендой. Автор: Ульянов Владимир Николаевич. Эксперт портала Unipack.Ru, бывший конструктор упаковочного оборудования Республика Северная ОсетияPosted ЧТ, 08/05/ - 06:57 by Кэп

Респу́блика Се́верная Осе́тия-Ала́ния (Северная Осетия, осет. Республикæ Цæ гат Ирыстон-Алани как звучит (инф.)) — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Граничит: на западе — с Кабардино-Балкарией, на севере — со Ставропольским краем, на востоке — с Ингушетией и Чечнёй, на юге — с Грузией и частично признанной Южной Осетией. Образована 7 июля 1924 года. карта Северной Осетии

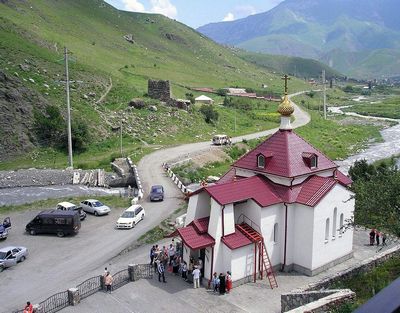

География Республика расположена на северном склоне Большого Кавказа. Из общей территории 4121 кв км занимают низменности и равнины, доля нагорной полосы составляет немного меньше половины. На севере — Ставропольская равнина, южнее — Терский и Сунженский хребты, в центральной части — Осетинская наклонная равнина. На юге — Главный, или Водораздельный, хребет Большого Кавказа. Высшая точка — гора Казбек 5033 м. В горной части республики, севернее Главного хребта параллельно проходят четыре больших хребта: Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый. Хребты разрезаны ущельями, главными из которых являются Дарьяльское, Кармадонское (Геналдонское), Куртатинское, Кассарское, Алагирское и Дигорское. Геологическое строение и полезные ископаемые В начале четвертичного периода на территории Кавказа (и территории нынешней СО в частности) происходили мощные горообразовательные процессы, в результате чего появились многочисленные складки, прогибы и впадины. Затем большую роль в рельефообразовании сыграли внешние силы (прежде всего реки), которые рассекли горные складки и создали поперечные долины (долины рек Терека, Ардона, Гизельдона, Фиагдона). Полезные ископаемые: полиметаллические руды, содержащие цинк, свинец, медь, серебро, доломиты, источники минеральных вод. Разведаны запасы нефти, ведется подготовка к эксплуатации перспективных месторождений Климат Климат умеренно континентальный. На Моздокской равнине — засушливый, часты суховеи средняя температура января & 4,4 C, июля +24 C, осадков 400—450 мм в год. В Центральном и Предгорном районе умеренный климатический пояс, смягчённый близостью гор. Зима мягкая, лето длительное, но не засушливое, и, в основном, не чересчур знойное, дождливое. Летом возможность проникновения тропических циклонов, несущих сильные дождевые муссоны с грозами. Зимой осадки в основном с Каспийского моря. Средняя температура января: & 3,2 C. Средняя температура июля: +20,4 C. Минеральное озеро в ущелье реки Ардон На территории Северной Осетии протекают многие реки. Главной рекой Северной Осетии является Терек, который берёт свое начало за пределами республики, в ледниках горы Зилга-xox на высоте 2713 м и имеет длину примерно 600 км (в том числе на территории Северной Осетии — 110 км). У Терека существует множество притоков, из которых наиболее крупными являются Урух (104 км), Ардон (101 км), Камбилеевка (99 км), Гизельдон (81 км) и др. Терек, Урух, истоки Ардона берут своё начало в горах и имеют ледниковое питание. Эти реки относятся к горной группе. К предгорным рекам относятся Камбилеевка и Сунжа, имеющие смешанное питание: грунтовое, дождевое и снеговое. Они имеют весеннее поло водье, в осеннее и зимнее время их сток значительно понижен. В зимнее время они, как и горные реки, не замерзают из-за бурного течения, хотя их течение менее стремительное, чем у горных рек. К числу наиболее значительных ледников относятся Караугомский ледник (35 кв. км.), Майли (22 кв. км) и Цейский (18 кв. км). Алагирское ( Ардонское ) ущелье. Трасса из Алагира в Цейское ущелье Большим разнообразием отличается почвенный покров: горно-луговые почвы, чернозёмы различных видов и др. На севере и северо-востоке, наиболее засушливой части республики (Моздокские степи), распространены каштановые почвы, имеющие коричневый оттенок, достаточное количество питательных веществ. На остальной территории распространены главным образом чернозёмы. На севере и северо-востоке Осетинской наклонной равнины преобладают карбонатные чернозёмы, содержащие значительные накопления углекислого кальция. На юге равнины количество выпадающих осадков растёт и здесь основное место занимают слабовыщелоченные и выщелоченные чернозёмы. В центральной части равнины зеркало грунтовых вод находится близко к поверхности, и здесь преобладают луговые, лугово-болотные и аллювиальные почвы. В горах, покрытых широколиственными лесами, преобладают лесные почвы. Их особенностью является бурая окраска, комковатая структура и умеренное содержание перегноя. Канатная дорога в Цейском ущелье В зоне субальпийской и альпийской растительности преобладают горно-луговые почвы, имеющие небольшую мощность, высокое содержание гумуса в верхних слоях и значительную кислотность и влажность. Самыми плодородными почвами в Северной Осетии являются чернозёмы Силтанукской возвышенности в Дигорском районе, обладающие хорошей структурностью и большим содержанием гумуса. Большие территории заняты лесными оподзоленными и лугово-болотными оподзоленными почвами, которые малоплодородны из-за недостаточно хорошей структурности, малого количества гумуса, заболоченности, и высокой кислотности. Растительность Растительный мир представлен богатым разнотравьем: от степной растительности до субальпийских и альпийских лугов. Лесами покрыто 22 % всей площади республики преобладают широколиственные леса с господством бука (61 % покрытой лесом площади) растут также граб, липа, ольха, ясень, клён, дуб, много дикоплодовых деревьев и кустарников, а в межгорных котловинах — сосновые и березовые леса. Животный мир Разнообразен животный мир: помимо представителей коренной фауны республики (тур, серна, лесной кот, рысь, кабан, косуля, медведь, волк, лисица, заяц-русак, тетерев и т. д.), акклиматизированы як, олень, алтайская белка, енотовидная собака, восстанавливаются популяции зубра и барса. В верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон находится государственный Северо-Осетинский заповедник. долина реки Фиагдон ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ Одно из самых красивых мест республики Северная Осетия-Алания, в котором непременно стоит побывать всем, кто приезжает на Кавказ, — Куртатинское ущелье. Начинается оно у реки Фиагдон, которая и образовала его, прорвав три хребта с романтичными названиями — Скалистое, Пастбищное и Лесистое. Длина ущелья — более 50 километров. Дорога туриста здесь начинается от небольшого села Дзуарикау, основанное в начале прошлого века тремя братьями. Здесь Фиагдон выходит на равнину Но путь лежит не туда, где горная река вольготно течет по осетинским полям, а туда, где скрыто за невысокими горами ущелье. После въезда ущелье начинает сужаться, а река, чье русло постепенно сужается в скалах, превращается в настоящий горный поток — узкий и стремительный. Окрестности этой реки известны пещерами в меловых хребтах, в которых и пробито ущелье. Наиболее известная из них — Нывжинлагат, к которой нередко организуют так называемые туры выходного дня . Туристам она известна своими наскальными рисунками, а вот местные народы знают о ней достаточно давно: местные ювелиры использовали ее причудливые сталактиты для изготовления украшений, а охотники в непогоду скрывались здесь от стихии. Интересна пещера многим: располагающимся на высоте в 1200 метров входом, огромным залом, скоплениями сталактитов, сталагмитов, образующими гигантские каскады, слегка подкрашенные в красный цвет. Интересно, что пещера еще не исследована до конца — можно найти сведения о различной ее протяженности, вплоть до 1700 метров. Вообще, пещер здесь достаточно много — особенно богат ими Пастбищный хребет, на отвесных стенах которого гнездится множество их — больших и маленьких. Проблема в том, что достигнуть пещер без специального альпинистского снаряжения практически невозможно. От Нывжинлагат туристический маршрут идет по тропе до Карцадонской котловины (в трех километрах от пещеры ущелье расступается, становится значительно шире), в которой стоит красивейшее селение Гусара, утопающее в яблочных садах. Еще через несколько километров склоны вновь сходятся. По пути попадется памятник (цырт), установленный над могилами погибших от яда змеи братьев и отца, не выдержавшего горя. Одно из самых красивых мест, которое предстоит встретить в пути — грандиозный Кадаргаванский каньон. Дорога здесь проходи под нависающими скалами, а внизу несколько десятков метров бьется в узком русле река. Когда-то здесь проходила тропа, на которой с трудом могли разъехаться два всадника. Предстоит увидеть и несколько церквей, монастырь, множество цыртов, крепостные укрепления Здесь, как нигде лучше понимаешь, насколько хорошие воины должны жить в горах, чтобы умело их защищать. Куртатинское ущелье богато созданными природой памятниками, но не менее интересны и многочисленные легенды, которые, несомненно, услышит каждый, кто побывает в этом удивительном месте. ГОРНОЕ СЕЛЕНИЕ ДЗИВГИС, РЕКА ФИАГДОН Еще несколько поворотов дороги — и на левом берегу появляется селение Дзивгис, занимающее почти ровную террасу между рекой и обрывами горы Кариу-хох. Первое, что бросается в глаза, — руины домов и башен, теснящиеся на небольшом пространстве. Лишь пять-шесть жилых домом сегодня стоят в Дзивгисе. В Дзивгисе очень много интересного. Дзивгиская крепость, безусловно, является одним из наиболее мощных фортификационных сооружений Осетии. Скальная крпость в Дзивгисе Укрепление состоит из шести башен, пристроенных к входам естественных пещер, на различных высотах. Основное укрепление, отмечающееся значительными размерами, располагается на самом нижнем уровне, у подножия горы. За его каменной стеной находится большая Дзивгисская пещера. В остальные башни имелся проход из соседних – по высеченным в скалах тропкам и навесным лестницам, убиравшимся в случае необходимости. В районе Дзивгиса есть сквозные пещеры и замаскированные сторожевые засидки, которые с древних времен использовали люди для обороны и скрытых перемещений с одного края скалы на другой . В Дзивгисе также много надземных склепов (дзаппазов), надгробных каменных столбов (цыртов) и каменных ящиков для погребения, относящихся к разным историческим периодам . А на южной окраине селения у самого берега реки находится интересный культовый комплекс Дзивгисы дзуар . Он состоит из христианского храма и чисто языческого святилища, окруженных общей каменной оградой, — сочетание, распространенное для горной Осетии. Время ее сооружения достоверно не известно, но в литературе церковь обычно относят к XVII веку. За Дзивгисом на правом берегу Фиагдона, на расстояние 2-3 километров друг от друга расположены небольшие селения: Барзикау, Лац и Хидикус. А на противоположном берегу — Гули, Цымити, Урикау, Кадат, Харисджин. Возле каждого селения находятся памятники древности: башни, могильники, цырты и дзуары. Между Дзивгисом и городком Фиагдон, на небольшом холме возвышаются два памятника: стройный красавец конь под седлом низко опустил голову, оплакивая своего павшего в бою наездника и бюст И.В. Сталина. Памятник воинам Куртатинцам Далее дорога идет через шахтерский городок Фиагдон в горный аул Лац – хранилище исторических памятников . Здесь привлекает внимание кладбище. Местные жители называют его нартским кладбищем (богатырским). Это подземные склепы из камня. По преданию, нарты хоронили здесь своих покойников. Катакомбные склепы в ауле Лац Там же, на возвышении, лежит камень великанов . На поверхности камня большое количество круглых выемок. А в центре с. Лац около утеса полукругом стоят камни. В камнях сделаны ровные углубления для сидения, Некоторые напоминают кресла. Самое большое носит название кресла Урузмага — старшего из нартов. Это Ныхас — место общественных сборов и совещаний, своего рода осетинское вече, доступ куда имели только мужчины. Здесь умудренные опытом старики решали все важнейшие дела села, вершили суд и творили мир. Принятые на ныхасе решения были обязательны — ведь в старину жизнь горца не регламентировалась законом и основывалась на народном праве. На противоположной стороне ущелья находится селение Цымити. В Куртатинском ущелье это было, самое большое селение . Поднявшись по крутой каменистой дороге на отрог Кариу-хоха, мы попадаем в лабиринт узких улочек, сжатых безмолвными каменными стенами. То там, то здесь возвышаются громады заброшенных боевых башен и склепов. В селении Цымити сохранились древние боевые и жилые башни. Строились они в три этажа. Первый служил хлевом для скота, на втором размещалась семья, а третий использовался как сторожевое или оборонительное сооружение. А намного выше Цымити, виднеются руины сторожевых башен аула Халгон. Стороживые башни на развалинах аула Халгон, выше селения Цымит В нескольких километрах от городка Фиагдон, прямо у дороги находится Аланский мужской монастырь. ГОРА КАЗБЕК В последние годы развитию южных регионов России уделяется немало внимания. Относиться к этому можно по-разному, но несомненным остается одно: данный факт значит, что горный туризм в нашей стране получит новое дыхание. В советское время Кавказ был чрезвычайно привлекателен. Именно тогда ледяной Казбек стал особенно привлекательным для начинающих альпинистов и команд, готовящихся к покорению более серьезных вершин. Казбек — потухший вулкан. Согласно данным ученых, в последний раз он извергался за 4000 лет до н.э. Располагается на российско-грузинской границе — это самый восточный пятитысячник в нашей стране. Интересно, что первым на вершину Казбека взошел англичанин — это сделал в 1868 году Д. Фрешфельд. Лишь спустя 21 год россияне установили на вершине флаг, который замечательно видно из Владикавказа (правда, если погода хорошая). Впрочем, Казбек не столь мирная гора, как может показаться. Его тысячелетний сон не помешал вулкану стать причиной трагедии в Кармадонском ущелье — как выяснили ученые, деятельность вулкана сказалась на жизненном цикле сошедшего ледника Колка. Восхождение на Казбек для профессионалов — разминка, а для новичков — тренировочная площадка. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, Казбек всегда готов преподнести ряд сюрпризов. Впрочем, едут сюда не только за практикой скалолазания. Территория вокруг Казбека — место удивительной красоты, овеянное множеством легенд.

Например, многим будет интересен расположенный на высоте в 4 километра старинный монастырь Бетлеми. Согласно древним грузинским сказаниям, монахи укрыли здесь воинов, спасавшихся от войск Тимур-ленга. А те спрятали в пещерах богатства царицы Тамары, которые были в то время с ними, и, опасаясь предательства, убили друг друга. В этом пещерном комплексе были обнаружены ценные для историков предметы: старинная церковная утварь, престол, знамя Предполагается, что покинули монахи свою обитель немногим больше века назад. Неподалеку — высечены в скале монашеские кельи, могильная плита, крест. Кстати, комплекс Бетлеми — старейший и самый высокий христианский монастырь в мире (основан, вероятно, в VI веке). Интересно, что с Казбеком у местных народов связана легенда, аналог которой, вероятно, многие легко вспомнят — юноша Куркъа украл у богов огонь, чтобы дать его людям. Когда он был пойман, то в наказание его приковали к Казбеку, где хищная птица ест его сердце. А сам Казбек был воздвигнут по воле Бога, когда местный монах приютил заблудившуюся пастушку в наказание провинившемуся святому отцу река Ардон ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ Так уж сложилось, что, несмотря на гигантскую протяженность нашей страны, по-настоящему хороших горнолыжных курортов в России мало. Одним из лучших мест для этого спорта называют (и не безосновательно) Цейское ущелье. Располагается этот удивительный уголок на Северном Кавказе, меж Эльбрусом и Эверестом — в самой красивой и популярной части горной цепи. В то время, когда СССР жил за железным занавесом, Кавказ в рекламе не нуждался, а потому Цей был прекрасно благоустроен. С того времени остались проложенные тропы, гостиницы в районе, трассы Сегодня ущелье вновь набирает популярность, однако до массового паломничества еще далеко, поэтому можно успеть насладиться красотой горных склонов, не покрытых мусором, непременно оставляемым туристами. Трасс для спуска в Цее несколько, причем подходят они не только для экстремалов, но и для приехавших на отдых с семьей. Наиболее любим горнолыжниками так называемый Зеленый холм . Отсюда начинается спуск длиной почти в 2,5 километра, причем перепад высоты составит лишь 500 метров, несмотря на довольно крутое 30-градусное начало. Одно из направлений ведет к лесу, второе — к извилистому спуску, третье — к отлогим полям. Завершит горнолыжник свой путь как раз у начала подъемника, а спуск будет совершен под завистливыми взглядами тех, кого кабинки еще только несут наверх. Всего канатно-кресельных подъемников здесь два — однокресельная и парнокресельные дороги. Причем в надежности их можно не сомневаться — построены они были качественно, причем одна относительно недавно — в 2002 году, когда к горнолыжному спорту вновь повернулись лица представителей власти. Тем же, кто предпочитает более опасные трассы, чем обустроенные для спокойного наслаждения горами, можно подняться к легкодоступному Сказскому леднику. Здесь, среди нагромождения ледяных глыб (толщина которых достигает 15 метров) можно скатиться по чистейшему белому снегу. Тем, кто сможет подняться на 800 метров (до перемычки) представится уникальная возможность насладиться не только пушистым снегом, но еще и незабываемым видом блестящего под солнцем льда. Если вы захотите отдохнуть от спусков, то вам будет чем заняться. В Цее находится несколько интересных исторических мест, рассказывающих о культуре местных народов. Наиболее популярно святилище Реком, располагающееся на высокогорной поляне. Поляна очень красива: спускающиеся ледники, яркая трава летом и чистые снега зимой, река неподалеку Кажется, что попадаешь в сказку. Впрочем, многие говорят о Цее, что это — настоящая сказка. Окруженная легендами, преданиями, приключениями. Красивая, невероятная и манящая сказка. ГОРОД МЕРТВЫХ Сегодня небольшое селение Даргавс практически безлюдно. А некогда этот город был центром жизни всего Тагаурского горного общества — отсюда берут свои истоки многие осетинские знатные фамилии. Территория, на которой располагается Даргавс, была заселена тысячи лет назад, поэтому не удивительно, что славится она множеством архитектурных памятников, наиболее интересный из которых — Город мертвых. Город мертвых в Осетии — комплекс, состоящий из 99 склепов высотой в 2 или 4 этажа. Все строения можно разделить на три типа: надземные с пирамидальной или двускатной кровлей и полуподземные, частично врытые в склон. Город мертвых Согласно историческим данным, этот город был возведен во время чумы. Согласно осетинской традиции того времени, единственным способом борьбы с чумой был следующий путь: вся семья уходила в собственный склеп, где и переживала чуму. Если кто-то выживал, то он навсегда уходил из родного аула. Интересно то, что многоярусные склепы были дорогим довольствием , доступным лишь богатым осетинам, поэтому их относительно мало — всего пятая часть. То, что склепы прекрасно сохранились до наших дней, несомненно, следствие долгое время бытовавшей у осетин легенды о том, что каждый, кто потревожит покой предков, умирает. Сегодня местные жители без страха проводят туристов к некрополю, однако, лишь в светлое время суток. Впрочем, раньше подобное суеверие было оправдано — никто не знал, сколько и как могут жить вредоносные микроорганизмы. Однако в XX веке, когда началось их изучение, территорию тщательно исследовали, провели множество анализов и установили, что сегодня склепы абсолютно безопасны. С 1967 года начались археологические работы в городе мертвых. Ученые были щедро вознаграждены — уже в первые три года исследований им удалось составить крупную коллекцию из предметов культуры XVII-XIX веков. Смерть для осетин была еще одним шагом в существовании души. Этим объясняется то, что хоронили осетин в гробах, похожих на ладьи, хотя крупных рек здесь нет. Обнаруженные предметы позволили ученым сделать вывод, что Осетия находилась в контакте со своими соседями (в том числе и Россией), хотя прежде считалась, что она долгое время была изолирована из-за отсутствия дорог. С вершины, на которой был устроен некрополь, открывается удивительной красоты вид: пики гор, ручьи у основания горы, средневековые сторожевые башни (в ом числе и сторожевая баня Мансуровых — самая высокая в Осетии). Передать словами те странные эмоции, которые испытывает человек, находясь поблизости от некрополя и развалин оборонительных сооружений, сложно. Хотя бы для того, чтобы постараться понять культуру одного из народов Кавказа, с которым у россиян нет вражды. тропа чудес в Кадаргаване Мидаграбинские водопады Мидаграбинские водопады в Северной Осетии производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба. Главный из них, водопад Большой Зайгелан вообще называют падающей лавиной. По геологическим данным, высота непрерывного падения воды этого водопада составляет 750 метров. Это самый высокий водопад Европы, и пятый в списке высотников всей планеты. Водопады питаются ледниковой водой, поэтому зимой ток воды практически прекращается, о водопаде напоминают только ледовые натеки на скалах. Зато летом, в жаркий день, особенно после ливневого дождя, количество воды возрастает во много раз. Время от времени от языка висячего ледника отрываются глыбы льда, а с потоком вниз часто летят камни, поэтому подходить близко к водопадам не рекомендуется. Музей защитников Суарского ущелья Музей расположен на территории бывших колхозный конюшен, где в ноябре 1942 года держали оборону курсанты 34 отдельной морской стрелковой бригады. На месте боев родственниками погибших посажен сад с редкостными на Кавказе саженцами: китайские сирени, тюльпановые деревья и др. По просьбе ветеранов - участников боев за Суарское ущелье открыта Аллея послевоенных захоронений, где хоронят ветеранов ВОВ. Северная Осетия, Алагирский р-н, с. Майрамадаг, ул. Хуцишвили, 24. Музей горного дела Музей был создан в 2004 году в уцелевшем здании по переработке руды. Оно было построено в виде крепости с башнями, с высокой каменной стеной, со рвом, заполненным водой. Этот завод действовал до 90-ых годов прошлого века, после чего его просто забросили. Здания ветшали, разрушались и до сегодняшнего дня из всех строений дожило лишь два: водонапорная башня и помещение, в котором перерабатывалась руда. На полу в одной половине зала выставлены экспозиции с инструментами шахтеров, а в другой – предметы быта осетин прошлых веков. На стенах развешаны стенды с фотографиями, вырезками из газет и грамоты работникам. Северная Осетия, г. Алагир. ИСТОРИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ Древняя история С I тысячелетия до нашей эры на территории современной Северной Осетии распространена Кобанская культура, получившая своё название по поселению Кобан (Северная Осетия), где были найдены древнейшие археологические памятники. Некрополь у селения Даргавс В I веке нашей эры сарматы Юго-Восточной Европы и Средней Азии объединились под новым названием — аланы. В IX веке образовалось сильное Аланское государство, включавшее территории Центрального Кавказа и Предкавказскую равнину. В XII веке Алания вступила в эпоху феодальной раздробленности и фактически разделилась на враждующие княжества. В 1238 году монголы начали завоевание Алании. Равнинная часть Алании была разорена и разграблена, а города сожжены. В 1395—1400 годах армия Тимура окончательно разгромила и почти полностью уничтожила аланов. Остатки населения укрылись в горных районах, где, судя по данным лингвистики, смешались с местным населением другой языковой семьи. Однако данные многолетних археологических раскопок утверждают обратное, так как доказывают присутствие алан в ущельях Кавказа с VI века н. э. Кроме того, существует альтернативная гипотеза об индоевропейской принадлежности местного субстрата. Присоединение к Российской империи Северные Осетинские территории были в числе первых на Северном Кавказе присоединены к Российской империи в 1774 году, южная часть Осетии присоединена в 1801 году вместе с Восточной Грузией. Владикавказ стал первой российской крепостью в регионе (основан в 1784). В XIX веке произошло массовое переселение осетин с гор на равнину и в окрестности Моздока. Тысячи осетин служили добровольцами в Русской Императорской Армии и принимали участие во всех войнах России с момента присоединения к Империи. Несколько десятков осетин стали офицерами, в том числе более 40 генералов. Большая часть осетинских военных сражалась на стороне Белого движения во время Гражданской войны. Советская власть В 1921 году Осетия стала частью Горской Советской Республики, получила статус автономной области в 1924 и в 1936 была преобразована в Северо-Осетинскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Монумент Навеки с Россией Великая Отечественная война Во время Великой Отечественной войны на территории республики проходили ожесточённые бои, бо́льшая часть (север и запад) Северной Осетии была оккупирована 1-ой танковой армией генерала Клейста. Против них сражались войска Северной группы войск. С 6 по 11 ноября 1942 года в ходе Нальчикской оборонительной операции 37-й армии Северной группы войск против группы армий А германские войска были остановлены на подступах к Орджоникидзе (Владикавказу). Во время Великой Отечественной войны к Северной Осетии были присоединены территории депортированных ингушей, в опустевшие населённые пункты были переселены осетины из Северной Осетии, а также из Юго-Осетинской автономной области и внутренних районов Грузии. Вернувшимся в 1950-х годах ингушам вернули часть территории, а взамен оставшегося в СОАССР Пригородного района выделили земли в Ставропольском крае. В составе Российской Федерации Скульптура в честь Уастырджи — Святого Георгия, покровителя Осетии В 1992 году из-за территориальных споров вспыхнул вооружённый конфликт. Ситуация в регионе ещё не решена окончательно. Конфликт между Россией и сепаратистски настроенной Чечнёй в 1990-е годы и в начале XXI века стал причиной совершения на территории Северной Осетии нескольких крупных террористических актов, которые можно рассматривать, во-первых, как месть российским военнослужащим (на территории республики размещены многие органы управления российской армии, аэродромы и тыловые базы, задействованные в ходе боевых действий в Чечне), во-вторых, как месть патриотически (пророссийски) настроенному населению Северной Осетии, и в-третьих, как попытка раздуть вялотекущий осетино-ингушский конфликт и отвлечь внимание федерального центра от Чечни. Особенно чудовищным по своей бесчеловечности и количеству невинных жертв стал захват 1 сентября 2004 года бандой террористов свыше 1100 заложников в здании школы № 1 в Беслане. В результате теракта погибло 334 человека, из них 186 — дети. Свыше 800 человек было ранено. Теракт привёл к серьёзным политическим последствиям не только для республики, но и для России в целом. Население Северной Осетии Численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 703 977 чел. (). Плотность населения — 88,14 чел./км2 (). Городское население — 64,12 % (). Северная Осетия является одним из самых густонаселённых субъектов РФ и занимает по этому показателю 5 место (после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ингушетии). Реальная плотность населения в местах проживания основной части населения составляет более 140 чел./км . Половина населения республики (56 %) проживает во Владикавказе. Альпийские луга в долине реки Зруг Национальный состав Численность, Перепись 2002 г, чел. 2010г. Осетины ↗ 445 310 (62,7 %) 459 688 (64,5 %) Русские ↘ 164 734 (23,2 %) 147 090 (20,6 %) Ингуши ↗ 24 442 (4,1 %) 28 336 (4,0 %) Армяне ↘ 17 147 (2,4 %) 16 235 (2,3 %) Религия Главным образом в республике представлены православие, ислам и традиционные осетинские верования. Согласно масштабному опросу исследовательской службы Среда , проведённому в году, пункт Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы в Северной Осетии выбрали 29 % опрошенных — самый высокий процент в РФ. Пункт Исповедую православие и принадлежу к РПЦ выбрали 49 % опрошенных, Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий — 10 %, не верю в бога — 3 %, Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом — 3 %, Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем — 2 %, верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую — 1 %. Остальные — меньше 1 %. Аланский Успенский монастырь _____________________________________________________________________________________________________ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО: Источники: http://article.unipack.ru/44442/, http://komanda-k.ru/%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582-%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5/%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F | |

| Просмотров: 1028 | |

| Всего комментариев: 0 | |